2025年 1級建築士 設計製図課題発表

令和7年 一級建築士試験

「設計製図の試験」の課題

庁 舎

[要求図書]

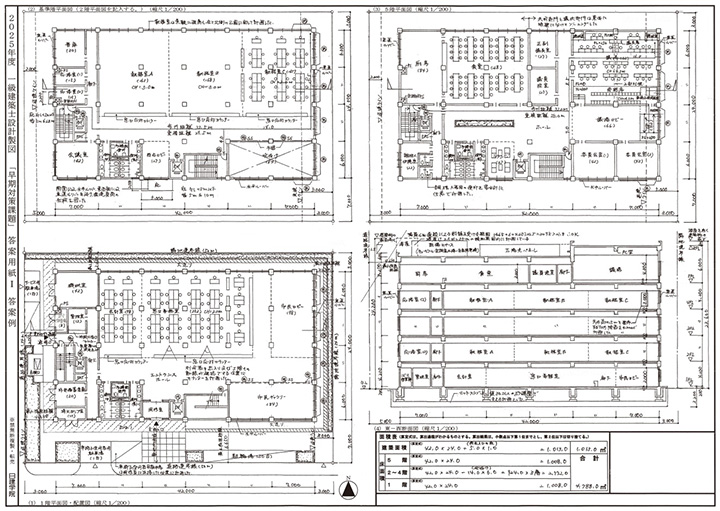

- 1階平面図・配置図(縮尺1/200)

- 各階平面図(縮尺1/200)

※各階平面図については、試験問題中に示す設計条件等において指定する。

- 断面図(縮尺1/200)

- 面積表

- 計画の要点等

[建築物の計画に当たっての留意事項]

- 敷地の周辺環境に配慮して計画する。

- バリアフリー、省エネルギー、二酸化炭素排出量削減、セキュリティ等に配慮して計画する。

- 各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とする。

- 大地震等の自然災害が発生した際に、建築物の機能が維持できる構造計画とする。

- 建築物全体が、構造耐力上、安全であるとともに、経済性に配慮して計画する。

- 構造種別に応じて架構形式及びスパン割りを適切に計画するとともに、適切な断面寸法の部材を計画する。

- 空気調和設備、給排水衛生設備、電気設備、昇降機設備等を適切に計画する。

[注意事項]

「試験問題」及び上記の「建築物の計画に当たっての留意事項」を十分に理解したうえで、「設計製図の試験」に臨むようにしてください。

なお、建築基準法等の関係法令や要求図書、主要な要求室等の計画等の設計与条件に対して解答内容が不適合又は不十分な場合には、「設計条件・要求図面等に対する重大な不適合」等と判断されます。

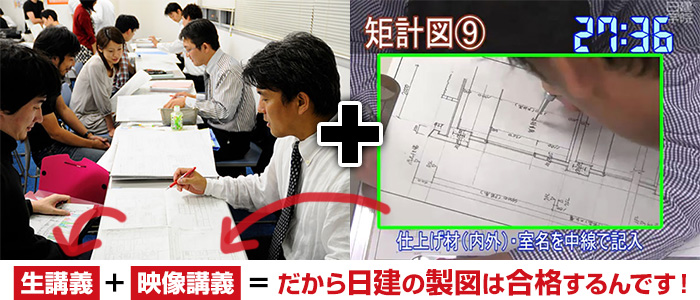

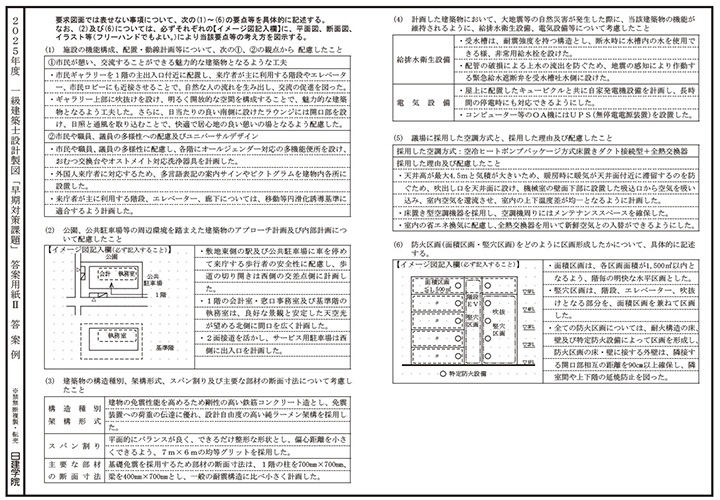

庁舎とは、政府や地方自治体(官公庁)が公共の業務を行うために設置する建物全般を指し、一般的には行政機関のオフィスを指すことが多いです。公共の業務には、行政事務だけでなく行政サービスを提供する窓口業務や政策や予算を決定する議会も含まれます。法令上は、建築基準法の他に「官公庁施設の建設等に関する法律」が適用されます。 官公庁施設の建設等に関する法律第13 条に基づき、国家機関が整備・保全する建築物・附帯施設について、位置・規模・構造の方向性と最低水準を規定することを目的として、「国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準」(平成6年12 月15日建設省告示第2379 号)が定められ、2008 年(平成20 年)に「官庁施設の基本的性能基準(初版)」を策定し、官庁施設の計画に性能規定型の考え方を導入しました。3 年後には東北地方太平洋沖地震があり、耐震性能や防災性能に対する見直しによる改訂や技術の進歩や環境問題や各種政策への対応の改定を経て、2024 年(令和6年)版が制定されています。 庁舎 「庁舎」は、公共性・業務性・防災性・環境性能といった多岐にわたる設計視点を求められる高度な課題です。一級建築士試験ではこれまでに直接的な「庁舎」課題は少ないものの、「公共建築」「多機能施設」の課題を通して類似の計画手法や空間構成の考え方は示されてきました。 エントランスロビー/多目的室 「庁舎」の出題は、過去1990年に「地方都市の庁舎」が出題されています。 庁舎の建築基準法上の用途は「事務所」となるため、類似用途として2022年(令和4年)「事務所ビル」についても参考となります。[構造種別は自由、階数自由、容積率500%] また、庁舎の耐震性能を考慮した場合、2024年(令和6年)「大学」の「基礎免震構造」についても参考になります。[構造種別は自由、階数自由、容積率400%] 今年度の「庁舎」は、公共建築であり、容積率から規模を判断する出題の中で、3平面+断面図の出題もしくは、基準階(同一平面が複数階)の出題が考えられます。 庁舎は、地域住民の行政サービスの拠点としての公共性と、職員による円滑な事務遂行のための業務性の双方を満たす必要があります。そのため、利用者と職員の動線や空間を明確にゾーニングし、相互に干渉の少ない効率的な計画が求められます。 建物構成としては、市民に開かれた窓口やロビーなどの来庁者エリアを1階に配置し、事務室や管理部門は上階に集約するなど、階層的に整理するのが効果的です。加えて、議場や災害対策本部などの特別機能空間については、セキュリティや利便性に配慮しながら、独立性と連携性のバランスを取ることが重要です。 窓口/議会 図面 例年、計画の要点が7~10問程度要求されます。建築計画(法令含む)・構造計画・設備計画(環境負荷・省エネ含む)において配慮した事項を記述式で要求されますが、重要なのは、実際に計画した建物と記述した内容に不整合がないことです。 建物の計画が優れていても、記述との不整合があれば、採点者の印象を悪くし、大きな減点を受ける可能性が高いと考えます。 計画の要点等の記述については、暗記した内容をそのまま記述するのではなく、設問で問われていることについて、内容を正確に理解した上で的確に記述することを心がける必要があります。さらに、近年の出題傾向としてイメージ図(近年は、平面詳細図・断面詳細図等の要求もある)の記入は必須となっており、記述内容についてわかりやすく図式化することを練習しておくことが必要です。 計画の要点 今年度の課題「庁舎」に対する学習のポイントとしては以下の項目が挙げられます。 以上を踏まえると、「庁舎」に適切に対応した課題対策が、合否を左右する重要なポイントとなります。各地区には必ず庁舎がありますので、実際に訪問し、計画や作図で役立つ施設や設備を具体的にイメージできるよう見学しておくことをおすすめします。 日建学院では、今年度の課題「庁舎」に対する【合格対策説明会】や【早期対策課題プレゼント】を実施していますので、下記よりお気軽にお申込みください。 参考課題から、課題文の読み取り、エスキスの方法を紹介! 日建学院では、本試験課題に対する対策講義をいち早く実施します。 本年の本試験課題に則した、1級建築士設計製図 早期対策課題をプレゼントいたします。設計製図の試験勉強にぜひお役立て下さい。 設計製図受験準備講義体験会 参加者全員に! 設計製図受験準備講義体験会にご参加された方全員にプレゼントいたします。 設計製図受験準備講義体験会 お越しになれない方にも! 設計製図受験準備講義体験会にお越しになれない方にもプレゼントいたします。 初学者・学習経験者対象 開く 当年度の設計課題の条件に即した建物を想定し、その機能と計画実例を通して、課題の読み取り方やエスキス、作図法などを学ぶコースです。 初学者・学習経験者対象 開く 学科試験合格発表後、当年度課題に対し計画・応用・作図等の実力を養成する短期集中コースです。 初学者・学習経験者対象 開く 日建学院独自のわかりやすい映像講義をWebで視聴。オリジナル教材を用い、考え方から細部まで徹底的にチェックする詳細な添削で、設計製図試験突破力を身に付けます。 初学者・学習経験者対象 開く 数値化採点による全国順位に基づき、直前の実力確認・弱点チェックができます。課題検証(第二弾)

1.課題テーマと時代背景

2.庁舎について

3.類似課題について

[構造種別はRC造一部S造、地下1階、地上3階建て、床面積の合計2,400m2以上、2,800m2以下]4.計画上のポイント

建築計画のポイント

構造計画のポイント

設備計画のポイント

法規規制のポイント

5.計画の要点等

設計製図 合格対策説明会

早期に1級建築士製図試験に必要なエスキス方法や課題文の読み取り方を学習し、具体的な試験対策につなげていきます。

全国の日建学院各校で開催される「設計製図合格対策説明会」では設計上の注意事項・攻略法を紹介します。ぜひ製図試験対策にご活用ください。

参加無料ですのでぜひご参加ください。

日時

7月28日(月)より開催

場所

日建学院 直営校

全国学校案内

お申込み

各校によって開催日時・時間が違う場合がございます。最寄りの日建学院 直営校にお問い合わせいただきお申込みしてください。

設計製図 受験準備講義体験会

本年の課題から想定される設計条件や学習のポイントなどを映像講義を使ってわかりやすく解説します。

参加無料ですのでぜひご参加ください。

日時

8月3日(日)9:00~

場所

日建学院 直営校

全国学校案内

お申込み

各校によって開催日時・時間が違う場合がございます。最寄りの日建学院 直営校にお問い合わせいただきお申込みください。

合格応援キャンペーン

1級建築士設計製図「早期対策課題」をプレゼント!

1級建築士 設計製図 試験対策コース一覧

設計製図本科コース

徹底した添削指導で合格答案を完成させる能力を習得

[開講日]2025年8月10日(日)

設計製図短期コース

当年度課題に即した試験対策講座

[開講日]2025年9月14日(日)

設計製図Webコース

設計製図試験に必要なすべてを、いつでもどこでも学習

[開講日]2025年3月中旬~2025年設計製図試験日

【設計製図】全国統一公開模擬試験

日建学院の公開模擬なら全国規模の実力診断!

本試験を想定した課題を実践レベルで体感し、適切な添削指導をうけるのが合格の秘訣。

[試験日]2025年9月27日(土)

HOME > 講座一覧 > 1級建築士TOP > 合格への道 > 設計製図 課題発表

お気軽にご相談ください

日建学院コールセンター

0120-243-229

受付時間 10:00~17:00

(土日・祝日・年末年始を除く)