2025年 1級建築士 学科試験合格発表

試験結果

2025年(令和7年)7月27日(日)に実施された1級建築士学科試験の実施結果が、2025年9月3日(水)に公表されました。

| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|

| 27,489人 | 4,529 人 | 16.5% |

合格基準点

| 学科 I (計画) |

学科 II (環境・設備) |

学科 III (法規) |

学科 IV (構造) |

学科 V (施工) |

総 得 点 |

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| 合格 基準点 |

11 | 11 | 16 | 16 | 13 | 88 |

- ※各科目及び総得点の合格基準点すべてに達している者を合格とする。

- ※なお、合格基準点について、各科目は過半の得点、総得点は概ね90点程度を基本的な水準として想定していたが、総じて難度が高かったことから、上記合格基準点としている。

総評

《合格発表》

合格基準点は、昨年より

4点下がり、88点。

合格率は、一昨年とほぼ同じ16.5%!

7月27日(日)に実施された1級建築士学科試験の合格者が発表された。

受験者27,489名、合格者4,529名、合格率は16.5%で昨年より6.8ポイント下がった。

合格基準点は、計画、環境・設備が11/20、法規、構造が16/30点、施工13/25点、総合88/125点。

| 計画(点) | 環境 設備(点) |

法規(点) | 構造(点) | 施工(点) | 総得点(点) | 合格率 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| R7年 | 11/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 88/125 | 16.5% |

| R6年 | 11/20 | 11/20 | 16/30 | 16/30 | 13/25 | 92/125 | 23.3% |

※なお、合格基準点について、各科目は過半の得点、総得点は概ね90点程度を基本的な水準として想定していたが、総じて難度が高かったことから、上記合格基準点としている。

《試験傾向と難易度分析》

標準的な問題の正誤が合否を分けた!

出題傾向は、実務に携わる上での啓発的な出題や社会的な重要性の高い分野からの出題となっており、昨年から大きな変わりはない。

出題傾向は、実務に携わる上での啓発的な出題や社会的な重要性の高い分野からの出題となっており、昨年から大きな変わりはない。

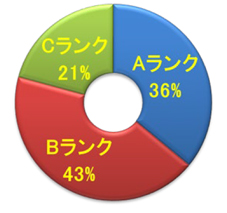

正答率Aランク(70%以上)の設問が昨年より17問減り37%出題され、正答率Bランク(50%以上70%未満)の設問が、昨年より9問増え41%出題された。

容易なAランクの問題、標準的なBランクの問題を確実に得点できたかにより、合否が分かれた。

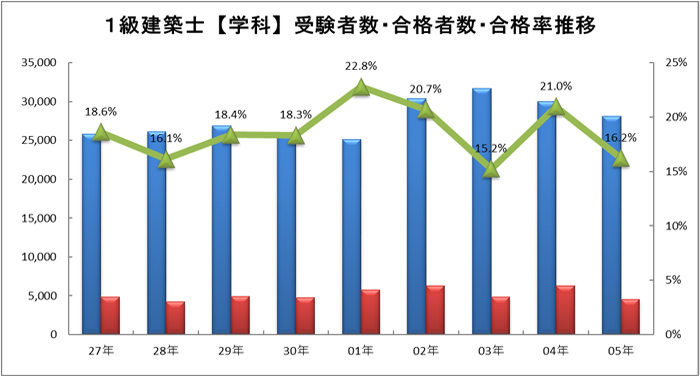

1.受験者数、合格者数

| R7年 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 受験者数 (人) |

27,489 (578減) | 28,067 | 28,118 | 30,007 | 31,696 | 30,409 |

| 合格者 (人) |

4,529 (2,002減) | 6,531 | 4,562 | 6,289 | 4,832 | 6,295 |

| 合格率 (%) |

16.5% | 23.3% | 16.2% | 21.0% | 15.2% | 20.7% |

受験者数は、昨年に比べると、578名減少し、合格者数も、2,002名減少した。

2.今後の学習方針

標準的な問題(Bランク正答率50~70%)の取りこぼしが合否を分ける!

「学習の質」が問われる試験!

近年の試験は、従来の表現や論点を変えた出題が増えている。標準的な問題の対策であっても、単に過去の出題を暗記するだけでは不十分で、問題の本質を正しく理解し、その周辺情報まで一歩掘り下げた発展的な学習が求められる。つまり、学習の量だけでなく「学習の質」が問われる試験になっている。

そこで重要なのは、発展的な学習の方向付けである。無作為に学習範囲を広げても、それは非効率であるだけでなく、出題傾向から逸脱してしまうことにもなりかねない。

また、近年の試験は、専門技術者としての「責任」が問われる建築士の位置付けから、出題内容は多岐にわたっている。実務において求められる啓発的な内容が大きな柱になり、各科目の範囲に縛られない出題が増えたことに注目しなければならない。

だからこそ、5科目の内容を横断的に整理した効果的な発展学習が必要であり、そのためには、学習の方向付けを明確にすることが重要で、その「学習の質」が合否を分けることになる。

科目別の総評

【計 画】

学科Ⅰ(計画)の出題内容は、建築物の長寿命化、住宅ストックの形成、建設リサイクル等から、経済や資源の循環という観点まで含めて、脱炭素社会の実現するための包括的な知識が要求された。今年も省庁等によるガイドラインや世相を反映した新規の問題が随所に見られ、計画という科目にとらわれず、他科目の学習分野も盛り込み、多岐にわたる出題となった。

No.7(事務所)、No.15(公共建築物)、No.16(病院)と、実例のNo.13(団地再生・災害復興)、No.17(駅・駅前施設)は、直前期のテストや公開模擬試験、小テスト等でも繰り返し学習した内容であったことから、当学院以外の受験者と比べて当学院生の正答率は高く、特にNo.13は公開模擬試験①で取り上げていたため約17ポイント上回った。

近年の過去問題だけでなく10年以前のものも見受けられ、過去に出題された問題をしっかり学習することの重要性が明らかとなった。全ての過去問題は改訂を行ったうえで教材に組み入れており、No.3、No.10を解答する際も一助となった。

【環境・設備】

学科Ⅱ(環境・設備)は建築設備においては難易度が高い新規問題がいくつか出題されたが、環境工学においては過去問の知識で解答できる問題が多かった。その中でも、学習の取り組み方により正答率に差が生じている問題をいくつか取り上げる。

No.1(環境工学融合)の正答肢の肢1は、「音響インテンシティレベル」という新規の用語を含んだ難易度の高い初出題の内容であった。しかし、肢2の「プルキンエ現象」、肢3の「平均放射温度(MRT)」、肢4の「空気齢」はどれも頻出の内容であり、内容が正確に理解できていれば消去法で正答できた問題である。

当学院ではこれらの頻出の内容を直前期教材などで反復学習しており、当学院生以外の受験生に比べて大きな正答率差をつけることができた問題であった。

No.8(色彩)の正答肢の肢1は、XYZ表色系のxy色度図に関する発展的な内容の記述であった。

近年は出題されなかったXYZ表色系の特徴に関する問題であったが、「xy色度図上の点は物理的に等間隔」であり「マンセル色相環のグラデーションは人間の感覚的に等間隔になるよう調整されている」という2つの表色系に関する対比は色彩を学習するうえで重要であり、講義やテスト等で繰り返し確認を行った。

原理の理解を重視する教材で学習していたことにより、当学院生はこの応用問題についても得点に繋げることができたと考えられる。

【法 規】

当学院生以外の受験生との得点差が大きく開いた問題として特筆すべきは、No.13(構造計算)についての設問である。

例年、構造の単元を苦手とする学院生は多いが、本年度においては得点できた学院生が多くみられた。この一因として、弊社の法令集の傍注が大変役に立ったのではないかと考える。

例えば、正答肢の肢2においては、限界耐力計算を行った場合の構造方法についての問であったが、耐久性等関係規定にのみ適合すれば良いことを理解していれば、あとは問われている事項が耐久性等関係規定か否かのチェックだけとなる。

弊社の法令集では、耐久性等関係規定に該当するものは傍注に明記されており、どれを指しているのかが一目瞭然の編集となっている。そして、この傍注の読み方、活用の仕方を講義の中で繰り返し指導しているため、多くの学院生が傍注を活用して問題に挑めた結果なのではないかと考えられる。

【構 造】

構造力学について、当学院では、受験前年11月より「力学対策講義」にて、構造力学の得点力を早期に養成している。

また、年が明けてから直前期までに取り組む各種教材により、様々なパターンの類題を出題し、演習の機会を設けている。

その中でNo.6(座屈)において、当学院生以外の受験生は、単に公式を暗記し、代入するだけといった理解を伴わない計算を行いがちで、その結果、得点できないというケースに陥りがちである。当学院では、公式を記憶することはもちろんであるが、問題の与条件より、弾性座屈荷重の大小関係を求めるには、公式に含まれるどの要素に着眼し、比較すればよいかを判断する最適解で解く指導を行っている。

また、当学院生以外の受験生が行わないであろう、それぞれの柱の座屈形状を図示し、座屈長さを図から確実に導き出すという過程を踏むよう指導している。その指導に則って学習を行った当学院生の正答率は、当学院生以外の受験生の正答率より20ポイント程度上回った。

また、文章問題において、No.25(耐震設計)の正答肢3は、平成25年に出題された、いわゆる直近10年を超えた古い過去問をベースとし、文章表現を変えた内容である。

当学院から学院生に提供する問題解説集は直近10年分の過去問を集約しており、当然この肢は集約範囲から外れるが、当学院では、古い過去問であっても、独自の分析により、本試験で出題される可能性が高いと想定したものは、宿題や各種テスト、模擬試験で出題し、問題演習を行う機会を提供している。また、当学院生以外の受験生において、文章の丸暗記学習を行う方が見受けられるが、文章表現を変えられると、暗記の枠から外れて得点できないことが多い。

一方、当学院では、各種教材における出題についても、元の過去問から正誤を変えたり、文章構成や表現を変えたりというアレンジを施し、どのような文章であっても正誤判断ができるような応用力を養成できる仕組みとしている。その結果、当学院の指導に指導に則って学習を行った当学院生と当学院生以外の受験生との正答率差は、20ポイントを超える大差となった。

【施 工】

学科Ⅴ(施工)については、新規問題の出題数は昨年と変わらず、また、過去問からの出題が多い問題構成であったため、難易度としては、昨年と同程度の標準的な内容であった。

No.16(防水工事・屋根工事)の正答肢の肢3は、過去に正答肢として出題されており、必ず正解しなければならない問題であったが、当学院生の正答率は8割を超えており、当学院生以外の受験生は、新規である肢2を誤選択している割合が多かった。

施工の試験は、工事の手順や細かい数値を問われる問題が多いのが特徴である。施工には様々な工事があるため、これらを覚えるのが苦手とする方が多い。

施工の学習方法としてはイメージで覚えることが効果的なため、当学院では映像や写真・イラストを多く取り入れた講義を行っており、また、本試験直前のテストや公開模擬試験で、正答肢の肢3は繰り返し取り上げていたため、正答率の差が大きくなったと考えられる。

3.新規に出題された項目

- 計画

- 「循環経済(サーキュラーエコノミー)」

「ウォーカブルシティ」「フェーズフリーデザイン」「東大寺二月堂」 「住宅・土地統計調査(総務省)」「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」

「ポリウレタン樹脂塗料」「オイルステイン」

「大規模路外駐車場 普通自動車用一方通行車路幅」「便房 呼出しボタン位置」「アテネ憲章」

「子育て支援型共同住宅推進事業」「階段段裏」

「ゆいま~る多摩平の森(東京都)」

「堀川団地出水団地第1棟・第2棟(京都府)」

「釜石市天神復興住宅(岩手県)」

「全館避難安全検証法」「駐車場適正利用」

「児童開架室お話しコーナー」 「下部内視鏡検査」「岩見沢複合駅舎(北海道)」

「京都駅ビル(京都府)」

「延岡市駅前複合施設エンクロス(宮崎県)」

「専用仮設」「垂直養生」「PPP」

「コンクリート躯体 さきの部分・あとの部分」

「詳細設計付工事発注方式」 「オープンブック」 - 環境・設備

- 「音響インテンシティレベル」

「室内の平均音圧レベルの大小関係」

「デシカント空調の模式図」「再生コイル」

「ホットスポット」「空調配管用のシャフト」

「排煙主ダクト(竪ダクト)」

「防火ダンパー(FD)」

「排水管の掃除口の大きさ」

「保護レベル」「航空障害灯設備」

「バイパスダイオード」 「避難口誘導灯の等級」

「消防用水の必要貯水量」「エンボディドカーボン」

「一次エネルギー消費量等級」 - 法規

- 「階段寸法の告示基準」「内装制限の告示基準」

「特殊建築物の防火設備の遮炎性能」

「都計法:申請図書」「都計法:開発許可基準」

「建築物省エネ法:建築士による説明努力義務」

「消防法:避難上必要な施設の管理義務」

「長期優良住宅法:容積率の特例」

「宅造法:中間検査」

「流通業務市街地法:流通業務地区内の規制」 - 構造

- 「RC柱梁接合部のせん断終局強度に基づいたせん断破壊に対する安全性の検討」

「RC柱梁接合部の許容せん断力を用いた安全性の検討」

「保有水平耐力を発揮したときの変形」

「大地震時の最大応答変形」「座屈拘束材」

「支圧接合状態」「部材群としての種別」

「弾性支承梁理論」

「斜面上部の水平面に建つ建築物を支持する杭基礎の負担せん断力」

「パーシャルプレストレッシングの設計(Ⅱ種)」

「常時荷重の保持に対する冗長性」

「バックアップシステム」

「せん断パネルのせん断変形角」

「直動型転がり支承」

「積層ゴムアイソレータの長期荷重時の圧縮応力度」

「機械等級区分構造用製材」

「鋼板の厚さのマイナス許容差」

「CFT短柱のコンファインド効果」 - 施工

- 「特許の出願等の協議」「重錘」「耐根層保護層」

「押出成形セメント板の孔あけ機器」

「セルフレベリング材塗りの養生期間」

「スクリューウエイト貫入試験」「盛替え梁」

「既製コンクリート杭継手部の開先の目違い量・ルート間隔」

「付着割裂破壊を考慮した主筋のかぶり厚さ」

「目地部等グラウトの圧縮強度」

「プレキャスト柱部材の幅の許容差」

「柱形があるタイル張り外壁に設ける伸縮調整目地の位置」

「排水口空間」「泥だめ」

「コアドリルの冷却に使用した水の処理」

「チェッキング」「バスダクト」

「発注者の任意の中止権及び解除権」

徹底検証ガイダンス

2025年学科試験内容をいち早くチェック!

どこよりも早く今年の試験問題を日建学院が分析します。映像講義を使ってよりわかりやすく!より理解しやすい講義になっています。

何がポイントだったか?何を知っておけばよかったか?など、受験された皆様の問題解消には最適です。是非最寄りの日建学院へお越しください。

| 日時 | 2025年8月下旬より開催中。詳しい日程は最寄りの日建学院(直営校)へお問い合わせください。 |

|---|---|

| 場所 | 日建学院 直営校 全国学校案内 |

| お申込み | 各校によって開催日時が異なる場合がございますので、日建学院 直営校にお問い合わせいただきお申込みしてください。 |

プレゼント

1級建築士設計製図早期対策課題一式[2025年]

本年の課題から想定される設計条件・敷地条件を盛り込んだ早期対策課題。受験者は必見のアイテムです。課題文・答案用紙・答案例「図面」「記述」の4点セット。

1級建築士学科試験問題/解答解説集[2025年]

2025年本試験概要&試験分析表つき!日建学院が長年のノウハウをフル活用し、解りやすくかつ丁寧に紹介。自信を持って提供する学科試験問題/解答解説集です。

最終追い込みにオススメ!

「設計製図試験対策講座」はこちら!

| 開講日 | 学習期間・ 回数 |

受講料 | 概要 | |

|---|---|---|---|---|

今始める方におすすめ! 初学者・学習経験者対象

設計製図短期コース |

2026年 9月中旬 |

|

|

開く 当年度課題に即した試験対策講座学科試験合格発表後、当年度課題に対し計画・応用・作図等の実力を養成する短期集中コースです。 |

今始める方におすすめ! 初学者・学習経験者対象

設計製図Webコース |

2026年 3月中旬~ |

|

|

開く 設計製図試験に必要なすべてを、いつでもどこでも学習日建学院独自のわかりやすい映像講義をWebで視聴。オリジナルテキストを用い、考え方から細部まで徹底的にチェックする詳細な添削で、設計製図試験突破力を身に付けます。 |

今始める方におすすめ! 初学者・学習経験者対象

【設計製図】全国統一公開模擬試験 |

2026年 9月26日(土) |

|

開く 日建学院の公開模擬なら全国規模の実力診断!受験が教室・自宅から選べます!数値化採点による全国順位に基づき、直前の実力確認・弱点チェックができます。 |

HOME > 講座一覧 > 1級建築士TOP > 合格への道 > 学科試験合格発表

お気軽にご相談ください

日建学院コールセンター

0120-243-229

受付時間 10:00~17:00

(土日・祝日・年末年始を除く)